INTERVIEW

ACME

2021.09.10UPDATE

2021年09月号掲載

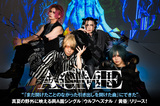

Member:CHISA(Vo) 将吾(Gt) RIKITO(Ba) HAL(Dr)

Interviewer:山口 哲生

ここまでやったらやりすぎかなというのを、我慢しなくなった

-おっちゃんのテンションもしっかり上げてきたと(笑)。貴重なお話をありがとうございました。そして、1月に表記を変更されたあと、3月にシングル「Come Back to You」を――

RIKITO:(※小声で)そうか......。

将吾:『RISING SUN』(2020年11月リリースのシングル)とごっちゃになるよね。

CHISA:本当は『GIFT』(2020年10月リリースのシングル)と『RISING SUN』は、名前を変えたあとに出したかったんですよ。

-あぁ、そうか。2020年の5月に改名しようと考えていたとなると。

将吾:そうなんすよね、タイミングが遅れたから。

RIKITO:「GIFT」も、もともとは 『RISING SUN』のカップリングだったんですよ。

CHISA:ライヴも結構なくなっちゃったので、いろいろ工夫をしてその感じにはなったんですけど。

-なるほど。そういった部分はありつつ、「Come Back to You」では、初の試みとして、サウンド・プロデューサーにSeann Boweを迎えて、レコーディング・エンジニアに山中大平さん、ミックス・エンジニアにZakk Cerviniとかなり強力な布陣で制作されたわけですけども。

HAL:外部の人とやることは今までなかったんですけど、そういう機会をいただけて。楽しみではありましたね。

CHISA:(Seannに)ちょっと前からコンタクトを取っていたんですよ。で、今まで出してきた曲を聴いてもらって、"やってもいいよ"と言ってもらえて、じゃあやってみようみたいな感じでしたね。作り方も、僕らが普段やっている方法とは全然違っていて、いつもはデータのやりとりをして、整理整頓しながらじっくり作り上げていくんですけど、このときはSeannと飲むところから始まったんですよ。最近どんなことを考えているのか、そこから作りたいからって。

-サウンド的にこういうものにしようというよりも、気持ちの部分を大事にしたかったと。

CHISA:そうです。だから、歌詞もほぼ同時に作って、サウンドはむしろあとでした。いい意味でラフな感じなんですけど、瞬発力をめっちゃ要求されるんですよ。"はい、歌ってみて!"みたいな感じだったんで。いつもみたいな方法も悪くないんですけど、こうやって瞬発力を求められる作り方も、ミュージシャンっぽいというか、アーティストっぽいというか(笑)。うわー、今試されてんなー! みたいな感じがありましたね。

HAL:本チャンのレコーディングのときも、"デモにはなかったけど、こういうふうにやってみて"って言われて、急に変わるとか。そこはギターもベースもあったと思うけど。

将吾:マジでめっちゃ言われた(笑)。

HAL:普段の自分だったら絶対にやらないことではあるんだけど、1回やってみるかって。それでそれまでのアクメとはまた毛色の違ったサウンドになりましたね。

RIKITO:プリプロから一緒にスタジオに入っていたんですけど、レコーディングのときに、いきなり"ピックで弾いて"って言われて。僕、普段は指でしか弾かないし、そもそもピック持ってなかったんで(笑)、それは衝撃と言えば衝撃でしたね。でも、そうすることによって、この曲が良くなることがわかったし、自分としてもそれをしっかり理解したうえで弾けたし。自分自身にとっても、楽曲にとってもプラスになったので良かったなって。でも、プリプロの段階で言ってほしかったなとは思いましたね(笑)。

-将吾さんはどうでした?

将吾:たまたまなのか、こういうのがかっこいいと思うものが一緒だったんですよ。だから、普通というか(笑)。"ですよねー!"みたいな感じでしたね。やっていること自体は、いつもとそんなに変わってないんですよ。原曲として形になっているものはあるけど、それをもっとかっこ良くしていこうっていうのは一緒だったんで。

HAL:うん。無茶振りはあるけど、わけのわからないことは言わないっていう。

将吾:そうそう。だから、特に壁にぶち当たることもなく、すんなりいきました。

-アレンジに関してなんですが、イントロや、トラップ系のビートに日本的な雰囲気をまぶしているところは、メイド・イン・ジャパン的な感じもあって。

CHISA:「RISING SUN」からその感じはあったんですけど、そんなのを入れたいっていうのは、曲を一緒に作っている段階からありました。

HAL:なんか、ハリウッド映画が日本を題材にして撮った感じみたいな。

RIKITO:"キル・ビル"みたいな?(笑)。

CHISA:うん、ちょっとわざとらしいというか。SFっぽい感じ。

-そういった部分は、海外へ向けて発信していくにあたって、大事にしていこうとしているんですか?

HAL:そこは海外どうこうというよりも、アメリカでライヴをしたときに、認めてもらえた感じがあったというか。自分が今までやってきたことって間違いじゃないんだな、向こうのバンドにも負けてないしなって思えたところがあって。じゃあ、今まで通り、自分たちを信じて、かっこいいと思うものを追求していけば、認めてもらえるんじゃないかなっていう感じですね。

RIKITO:でも、最近メンバーが作ってくるデモに、どこかしらアメリカの景色が見えるっていうか(笑)。奥のほうに西海岸とかが見えるんですよ。

HAL:あぁ、たしかにちょっとテイストは入ってきちゃってるかも(笑)。ツアーから帰ってきたあととかは特にね。

将吾:たしかに、自分で"かぶれたなー!"って思うもん。"何、このスケールデカい系の曲!"とか。

HAL:やっぱりあのライヴハウスでやっちゃうとね。すごく大きいところだったんですよ。ライヴハウスというか、コンサート・ホールみたいなところで、日本だとDIR EN GREYがやるような場所だったんですけど。

将吾:KORNとかEVANESCENCEとかもやってたな。

HAL:そうそう。で、いざ曲を作ろうと思うと、あそこで盛り上がるものをって想像しながら作っちゃうんで。

将吾:わかる! 日本であんなに広いライヴハウス見たことないもん。

HAL:あとは乾いた空気とかね。スネアを叩いただけで、レコーディングしたみたいな音になるし。

RIKITO:うん。めっちゃ音良かった。

将吾:向こうのマーシャルとか、音が違うんですよ。

-電圧の問題ではなく?

将吾:いや、俺はそれだけじゃないと思う。

RIKITO;うん。あの鳴りはやっぱ空気だと思います。

将吾:歪むんですよ。日本のマーシャルで同じ感じでやろうとすると、もううるさくて、うるさくて。ローも向こうのほうが出るし。謎でしたね。レンタルの会社が、"自分のところはいいぞ"みたいな感じで改造しとるんじゃないかって思ってしまうぐらい。

RIKITO:たしかに(笑)。それぐらい全然違ったよね。

-CHISAさんとしても、曲を作るときに向こうの雰囲気が滲み出たりしますか?

CHISA:最近はあまりポップスじゃないものを意識して作ってますけどね。と言いつつも、やっぱりDNAに逆らえないというか、日本な感じが出ちゃうところもあるんです。でも、どちらかというと、フレーズにしろメロディにしろ、ここまでやったらやりすぎかなというのを、我慢しなくなったって感じが近いですね。

-自分の頭の中にあるものをとにかく出してしまおうと。

CHISA:なんていうか、"あまり狙わなくなった"みたいな感じですかね。ある意味、わがままになったというか。自分たちの持っているもので、やれる場所で勝負しようかなって。やっぱり今のいろいろな状況を見ていると、狙って当てられるものでもないなっていうのをすごく感じて。であれば、自分たちのやりたいものを突き詰めて、それを受け入れてくれる場所を探したほうがいいかなって思ったところはあります。アメリカだけに限らず、お呼びが掛かれば、チャンスがあればどこにでも行きたいですし、もちろん日本でも精力的に活動したいし、やれるところでやりたいというのはあるんですけど。狙いすぎないほうがいいかなっていうのは最近思いますね。