INTERVIEW

DARKEST HOUR × SABLE HILLS

2023.10.30UPDATE

2023年11月号掲載

これまで2度の来日ツアーを行っている、米ワシントンDC発のへヴィ・メタル・バンド DARKEST HOURが、11年ぶりとなるジャパン・ツアー"Undoing Ruin Vs. Deliver Us Japan 2023"を開催した。今回の2デイズは、SABLE HILLSのTAKUYAとRictが立ち上げた海外アーティスト招聘プロダクション Everlasting Fire主催によるもので、DARKEST HOURの代表作である4thアルバム『Undoing Ruin』(2005年)と5thアルバム『Deliver Us』(2007年)、それぞれの再現ライヴというスペシャルなセットでのステージとなり、満員の会場は熱狂的と言える盛り上がりとなった。1日目のステージを終えたDARKEST HOUR、そしてSABLE HILLSにライヴの手応えや互いへの印象などについて、話を訊いた。

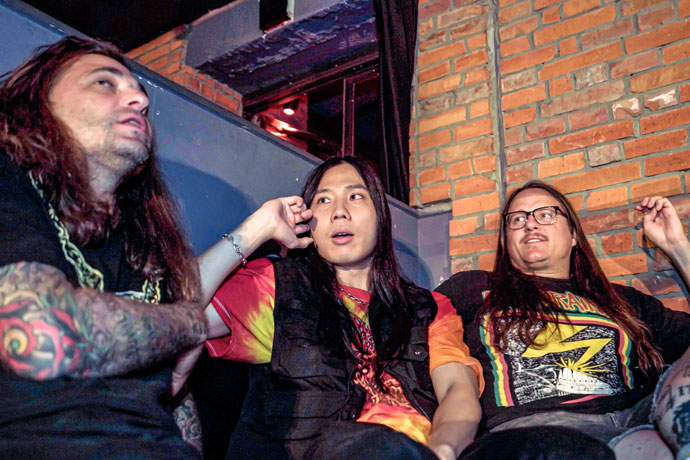

DARKEST HOUR:John Henry(Vo) Mike Schleibaum(Gt)

SABLE HILLS:TAKUYA(Vo) Rict(Gt)

Interviewer:吉羽 さおり Photographer:生田 大起 Translator:Mitch

アルバム『Undoing Ruin』の再現ライヴは世界的にもレアなもの。それが日本で、自分たちの企画で実現できたのは嬉しい(TAKUYA)

-昨日のアルバム『Undoing Ruin』をコンセプトとした"DARKEST HOUR - Undoing Ruin Japan 2023"はいかがでしたか。

John:最高だったよ。まさに完璧なショーだったしお客さんも素晴らしかったし、自分の身体に電流が流れるようなエキサイティングなライヴで。自分たちがショーに求めるものが詰まっていたライヴだったな。

John:最高だったよ。まさに完璧なショーだったしお客さんも素晴らしかったし、自分の身体に電流が流れるようなエキサイティングなライヴで。自分たちがショーに求めるものが詰まっていたライヴだったな。

Mike:世界中をツアーしていろんなミュージック・シーンを観てきている中でも、日本はどことも違う感覚があって。少し前のアメリカのライヴ・シーンに近いものを感じるんだよね。他の国よりもCDが売れているという独自のカルチャーもあるけど、ちゃんとライヴにバンドを観に来ているっていうのかな。ライヴを楽しみに来ているのを、ステージから観ていても感じる。今のアメリカのライヴ・シーンは少しずついろんなことが変わり始めていて、現場でもスマホでライヴを撮っていたり、本当にバンドを観てるのかがわからない状況もあるんだ。日本のライヴでは、バンドの演奏を聴いて、しっかりとその姿を目に焼きつけている、特別な体験をしに来ているんだというのを感じることができるのが嬉しいね。

-SABLE HILLSは初日を終えてどうでしたか。

TAKUYA:本当に最高のイベントでした。特に昨日は4thアルバム『Undoing Ruin』のコンセプト・ライヴ、再現ライヴだったんですけど、これは世界的にもレアなものだと思うんです。それを日本でSABLE HILLSとしても共演できて、しかも自分たちが招聘して作り上げたイベントでDARKEST HOURが本気の姿勢でやってくれたのがすごく嬉しかったし。彼らもライヴ前はシリアスな感じで、ライヴにしっかりフォーカスしていたというか。すごく真面目に、楽屋でずっとみんなで練習をしていたりするんですよね。そういうところからも彼らの本気度や、この日に向けてやってきてくれていることを感じて嬉しかったですね。

-DARKEST HOURでは、ライヴ前はいつもその感じなんですか。

Mike:そんなこともないんだけど、今回みたいなライヴは前にやったことがなかったからね。

John:2日間のライヴでアルバム2枚ぶんのセットをやるのはね(笑)。オファーを貰ったときは"面白いじゃん"って思ったし、しかも日本という場所でやれるのがバンドにとっても大きいというのがあったんだけど。

Mike:大変だから今後はやらないかもしれない(笑)。でも大変ではあったけど、誰がそれを聴くべきかと言ったら間違いなく日本のお客さんだと思う。世界中どこを回っても日本のファンほど熱心に観てくれるところはないからね。

-今回DARKEST HOURを日本に呼ぼうとなったときから、4thアルバム『Undoing Ruin』、5thアルバム『Deliver Us』の2作を中心にしたコンセプチュアルなセットでやってもらいたいという思いがあったんですか。

Rict:昨年、DARKEST HOURはアルバム『Deliver Us』のリリース15周年ツアーをやっていたんですけど、もともとはその日本版をやらないかというオファーをしていたんです。ただ2日間あるから、1日は別のコンセプトでやれないかという相談をしていて。それでバンド側から『Undoing Ruin』と『Deliver Us』でどうかという話が返ってきたんですよね。

Rict:昨年、DARKEST HOURはアルバム『Deliver Us』のリリース15周年ツアーをやっていたんですけど、もともとはその日本版をやらないかというオファーをしていたんです。ただ2日間あるから、1日は別のコンセプトでやれないかという相談をしていて。それでバンド側から『Undoing Ruin』と『Deliver Us』でどうかという話が返ってきたんですよね。

TAKUYA:そもそもきっかけとしては、DARKEST HOURのいちファンだというのはもちろん、ドイツのシュツットガルトでSABLE HILLSとDARKEST HOURでツーマン("DARKEST HOUR -Europe Summer 2022-")をしたときに、彼らが『Deliver Us』15周年のセットをやっていてものすごく感動して。そのときのSABLE HILLSのヨーロッパ・ツアー("DUALITY EUROPE TOUR 2022")は、日本のファンのクラウドファンディングでの応援があって実現したものだったんですよね。だからこそツアーで得たもの──メタル・プレイヤーとしてでなく、いちメタルヘッズとして得た感動を日本の人たちに伝える義務があるなという使命感を勝手に持っていたので。それが今回の来日の実現に繋がった理由のひとつだったんです。

John:自分たちはもう30年バンドをやっているし、今回やっている曲も2005年とか2007年に出たものなんだけど、それがこうして共演する若いバンドに影響を与えたんだと思うと、自分たちがやってきたことにも意味があったんだなというか(笑)、いいことをしたんだなと思うよ。

-2作ともにリリースから時間を経ているアルバムですが、今演奏をすることで改めて作品として見えてくること、再発見はありますか。

Mike:長年やってきたなかでの発見というところだと、自分たちがリリースした当初に大事だとか、これはいけると思っていた曲と、実際にライヴを重ねていってお客さんに響く曲は必ずしも一致するわけじゃないっていうことで。ライヴをやっていくうちに、もしかしたらリード曲としてMVを撮る曲はこっちだったのかな、って反応を見て変わってくるというのもあったりして。これはアーティストとしてはすごく複雑な感情でもあるんだけど。

John:アルバムの中でもあまりライヴでやってこなかった曲もあったから、それを改めて演奏してみて、自分が感じることもあるしね。

Mike:毎日のように自分たちの曲を聴いているわけじゃないから、前にやっていた曲も長い間演奏してないと"どんな感じだったっけ?"っていうのがあるし、今回のような再現ライヴで新しいお気に入りの曲を見つけることができたり、新しい発見もできたりする。さらに演奏面で言えば、制作当時からメンバーが変わっているから、曲の表現やニュアンスも変わってくるし。アルバムを制作した当時には理想としていながらもできなかった部分が、今はうまく形になっているという感覚もあるかな。

Rict:なるほど。

TAKUYA:その、自分たちが"これだ"って作ったものと、実際にライヴでお客さんに受けるものの違いということでは、僕らも完全に同意ですね。特に僕は、アルバムの7~8曲目みたいな、ちょっと渋めのB面曲のようなタイプが好きなので(笑)。

Rict:彼はそういう曲をリード曲にしたがるんですけど、一般的な目からすると絶対違うだろうっていうのがあるので、だいたいそれは却下するようにしてますね(笑)。曲は基本的に僕が作っていて、これをリード・トラックにしようみたいなことを考えつつ作っているので、だいたいそのまま決まることが多いですね。それが実際に正解なのかっていうのはわからないですけど。

Mike:あと、最終的に言語の壁を超えてお客さんに刺さっている曲って、どんなにかっこいいギター・ソロ、どんなにいいメロディよりも、歌詞なんじゃないかと思っていて。それはいろんな国で演奏をしてきて感じていることかな。なんていうか、エンターテイメントと芸術って違うものだから、その違いだと思うんだけど。

-日本のファンは結構歌詞の面、どんなことを歌っているのかというのは重要視しているかもしれないですね。

Mike:うん、どんな意味があるのかとかね。

Mike:うん、どんな意味があるのかとかね。

John:音の要素ということで言えばそれぞれ好き嫌いもあるし、刺さる刺さらないはあるけど、歌詞っていうのは誰に対しても平等に入ってくる情報だから。自分の母親も普段そんなに音楽を聴かないけど、ラジオとかでふと曲が流れてきて"この曲好き"って言うのは、取っ掛かりとしては歌詞の部分なんだよね。

Mike:俺はドラムが好きだけど(笑)。

-SABLE HILLSはDARKEST HOURのどんなところにグッときますか。

TAKUYA:僕は、エモーショナルさですね。

Mike:嬉しいね。長年いろんなバンドを見てきたけど、俺のSABLE HILLSの好きなところは、もちろん内に秘めた沸々としたエネルギーが音楽に出ていることもそうなんだけど、それ以上に素晴らしいなと思うのは、そのエネルギーを演奏に落とし込むときの正確さで。それはすごく大事なことだと思うんだ。例えば、アメリカにはたくさんのバンドがいて、パッションを持っているバンドももちろんいるんだけど、ちょっと意識がルックスであるとか、どういう服を着るかというところにズレていってるのも感じていて。音楽を届けるということで一番重要な、真摯に正確に音を届けることにどれだけフォーカスしているかということと、ファッションの両方が相まったときに素晴らしい音楽ができると思っているから。実際にライヴを目にして、SABLE HILLSはそこができるんだなと感じたときにいいバンドだなと思ったし、たくさんバンドを見てきたけど、そこを両立できるバンドってそういないんだよね。

Rict:嬉しい。

Mike:これ、誰にでも言ってるわけじゃないから(笑)。

-今の話みたいなところっていうのは、SABLE HILLSは意識せずともやっていたところですか。

Rict:いや、そこは結構意識してますね。

TAKUYA:正直、アジア人のメタル・バンドがワールドワイドで成功するってすごく難しいことで。フィジカル的にも身体の造りが違うし、言語の壁もあるしで、一番難しいことをやってるなというのは自分でも正直感じているんです。アメリカやヨーロッパでのスタンダードなメタル・スタイルを、アジアのバンドがやるっていうことだけでもすごく難しいことなので、今はまずそのスタンダードに追いつく、というところを俺たちはやろうとしていて。まだ20代ではあるんですけど、ようやく最近到達してきているなという感じがあります。

Rict:日本人がやる200パーセントが、海外の屈強な男たちのやる100パーセントくらいの感覚なんですよね。僕らが300パーセントくらいの気持ちでやるようにというのは、常に意識してることなんです。

TAKUYA:追いつくだけじゃなくて、彼らよりもヤバいライヴをしないといけないので、200パーセントじゃ全然足りないんですよね。

Mike:そういう、カルチャー的な側面や肉体的な部分でハンデだと感じることが、結果的にそのバンドを良くする要素になってるのかもしれないね。自分たちは欧米のバンドとして優勢に立ってる部分はあるのかもしれないけど、それも少しでも気を抜けば落ちていってしまうから。逆に、そういったフィジカルの面をハンデとして捉えているバンドのほうが強みを生かしていけると思うし、SABLE HILLSの視点みたいなものはもっと広がっていくべきだと思う。すでにメタル・シーンでは欧米の、白人の屈強な男たちのやってる音楽っていうのは十分に溢れかえっていて、今必要とされているのはその視点とは違った新しいものだし、SABLE HILLSがやっていることやマインドセットをもっと変えていく手伝いができれば、というのは俺らも考えているよ。新しい視点というのは今のシーンが求めていることだとも思う。

-いいチャンスであるということですね。

Mike:30年バンドをやってきて大きなステージも経験してきたけど、やっぱり今回やっているような経験って特別なもので。マネージャーとかビジネスとかを飛び越えて、バンド同士が素でコミュニケーションを取ったり、お互いの持つコミュニティに呼び合うということは替えの効かない経験だと思うし、こういう経験でしか得られないものがある。それは常に大事にしていきたいと思っていることかな。