INTERVIEW

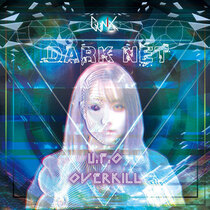

GUNIX

2021.03.22UPDATE

2021年03月号掲載

Member:アミ(Vo) K-BOM(Vo/Prog) Arly(Gt) Matsubai(Ba) とよてつ(Dr)

Interviewer:山口 智男

-なるほど。もう1曲の「OVERKILL」はパーティー・チューンと言えると思うのですが、歌詞も含め、なかなか挑戦的な曲になりましたね。

K-BOM:歌詞の内容も「U.F.O」と繋がっていて、未確認飛行物体からインベーダーが現れて、日本中のみんなを音で殺りまくっている(笑)。まさに過剰殺戮=OVERKILLというイメージでした。

とよてつ:だから、凶悪なドラムを叩きました(笑)。もともとメタル出身なので得意とするところでしたね。

-アミさんにどう歌ってもらうかという意味ではどんな工夫がありましたか?

K-BOM:どうですか、アミちゃん? ラップもやってもらいましたけど。

アミ:まさかラップして、"OVERKILL"と連呼するなんて思ってなかったですよ(笑)。

K-BOM:お母さんに謝りにいかなならんな(笑)。

-アミさんにとっては挑戦だったわけですね。

Arly:挑戦という意味では、これまであまりやってこなかったエフェクティヴなギターもそうですね。メロディらしいメロディが少ない曲なので、たくさん音を重ねるというちょっとらしくないこともしてみました。

-つまり、バンドにとって新たな挑戦が多かった、と?

K-BOM:そうです。

Matsubai:僕はトラップを含めヒップホップをそんなに通ってなかったので、できあがった曲を聴いて、どう合わせていくか考えたんですけど、僕の中ではこの曲、生楽器が入ったらモダン・ヘヴィネスだったんですよ。ArlyのギターがKORNやDEFTONESに近いものがあったので、Aメロではあえてベースを弾かなかったりとか、ドラムが入ってきたら、バスドラのアタックに合わせにいったりとか、いろいろ試しました。音源は完成して、ライヴでもやっているんですけど、お客さんはどこに楽しむポイントを見つけたらいいか、まだ探っているみたいですね。それこそトラップとして楽しむのか、モダン・ヘヴィネスとして楽しむのか。僕ら自身も探り探りではあるんですけど、『WIRED』の曲がそうだったようにライヴでどうバケるのか、これからが楽しみです。

-「OVERKILL」の歌詞は、周囲に対してケンカを売っているようなところもあるんじゃないか、と。

K-BOM:そうですね。そもそもヒップホップはディスり合いというか、ダサいものははっきりダサいと言うし、逆にかっこいいものはかっこいいと言うじゃないですか。今、みんなが聴いている音楽って、そういう攻撃的なところが足りない。例えばAdoの「うっせぇわ」があれだけ話題になって、ワイドショーで叩かれるような時代じゃないですか。それこそ"うっせぇわ"ってところを、僕らもアピールというか、みんなに対して言っていかなきゃあかんのかなという気持ちで書きました。だって、僕らはロック・ミュージシャンなんですから。

-ところで、Arlyさんが作った「FINAL PLAYER」を『CLEARNET』に収録することは、メイン・ソングライターであるK-BOMさん的にはOKだったんですか?

K-BOM:全然OKです。僕は昔は自分ですべてやりたいタイプだったんですが、今はみんなが作ったほうがいろいろな色が出るからいいと考え方が変わりました。今回の「FINAL PLAYER」は、これからもどんどんメンバーが作ったらいいと思う、いいきっかけになったと思います。

-「FINAL PLAYER」は、これまでにないエモい歌モノとしての魅力をバンドにもたらしましたね。

Arly:そこが狙ったところです。音を重ねて、デジタルなサウンドも入れてというやり方とは違う切り口の、ロック・バンド然とした曲を作ってみたかったんです。

アミ:「OVERKILL」みたいにゴリゴリにラップするのも楽しいですけど、やっぱりこういうきれいなメロディを歌うほうが得意なので嬉しかったです。

-転調からのシンガロング・パートでは、ライヴでこれまでとは違う景色が見られそうですね。

K-BOM:そう思います。Arlyが作ったデモを、時間がなかったので、ふたりで詰めて、メンバーに投げたんですけど、Arlyがひとりで作る曲、僕がひとりで作る曲、そのふたつがいい感じでケミストリーを起こしたというか、アレンジのいろいろなところでバンド・マジックが起きた感じがあります。

-ラップ・パートはK-BOMさんが作ったんですか?

K-BOM:そうです。そこはもっとつるっとしたギター・パートだったんですけど、GUNIXらしい、よくわからない展開が来るっていうセオリーは崩さないほうがいいと考えました。そうそう、サビのメロディはアミちゃんが考えたんですよ。

Arly:任せたらいい感じにやってくれるってことがわかったので、曲作りの敷居が下がりましたね。機会があったら、これからもどんどん作りたいと思います。

-そして、「TOKYO BOUNCE」もまた、ユニークな曲で、エスニックなところもあるし、オリエンタルなところもあるしという不思議な魅力のダンス・ナンバーになりました。

K-BOM:実は、コロナ禍がこんなに長引くと思ってなかったので、結成したときから海外と連絡を取りながら、いろいろな仕込みをしていたんですよ。だから、21年は海外でも活動できるんだろうってなんとなく考えて、そのためにわかりやすく東京やアジアのイメージを、バカバカしいというか、海外の方が好きなアキバとか、アニメとか、そういうコンセプトで1曲作ったら、歓んでもらえるんじゃないかというところで作ったんです。J-POPと海外から見た東京を混ぜた感じですね。

-とはいえ、バンド・サウンドは結構ヘヴィな印象でしたが。

Arly:楽器隊の3人はバンド・サウンドのパートだけ任されていたので、その短い中でうちららしさという落としどころを探りました。Matsubaiは珍しくスラップしているんです。

Matsubai:バンド人生初ですね。スラップってイコライジングをいじらないとライヴで音が抜けないんですよ。前にやっていたバンドのときは、足元にエフェクターを置かずにライヴでは音色はひとつと決めていたんです。だからスラップしても音が抜けないのでやってこなかったんですけど、「TOKYO BOUNCE」を今度ライヴでやるなら、そこをどうにかしないといけない。それもあって、さっき言ったように機材を一新して、もっと幅を広げていかなきゃいけないなとなったんです。

-ところで、アミさんはこの曲の自分のラップのリリックを書いたそうですね。

アミ:はい。レコーディングまで歌詞を見せてなくて、当日、こんな感じなんですけど......って和教さん(K-BOM)とArlyさんに見せたら、"なるほどね"みたいな感じで添削されて(笑)。ばり恥ずかしかったです。

K-BOM:添削じゃないよ。一応チェックしておかないと(笑)。

アミ:赤ペン先生かなっていうくらい添削してましたよ(笑)。でも、おかげでいいものができたと思います。

-今後、ラップを書く機会も増えていきそうですね。

アミ:そうですね。頑張ります。

-そんなところからもK-BOMさんがメンバーからのインプットを歓迎していることがわかりますね。

K-BOM:「FINAL PLAYER」のラップ・パートのブレイクはとよてつ発信なんですよ。「TOKYO BOUNCE」もアミちゃんの視点で東京を描いているし、各メンバーのエッセンスが入ってこそ、バンドって良くなると思うんですよ。昔のように全部ひとりで解決しようとは思わなくなったので、非常に気分も楽だし、いいなと思っていますね。今回の4曲は、『WIRED』以上に5人の色が出てきた感じはあります。

-楽曲の幅が広がったことも含め、『WIRED』とはまた違う手応えがあるのでは?

K-BOM:まだまだこの先があるんですよ。この4曲で終わりではなくて、ここからアルバムか、ミニ・アルバムに繋がると思うんです。なので、そこに向けて『WIRED』とは違う世界観と、他のバンドにはないスケール感をブランディングとして、GUNIXブランドというものを作っていかなあかんなと考えてやっているんですけど、それはできつつあるかなという気がしています。

とよてつ:次回作の実験みたいなところもありますね。

アミ:GUNIXらしさを『WIRED』で提示した私たちがさらに強くなるための第1歩になったのかな。

-リリース後はどんなふうに活動していこうと?

K-BOM:今、本当にライヴが組みにくくて、みんなそうだと思うんですけど、お客さんもライヴに来づらい雰囲気があるじゃないですか。もちろん、ライヴはできる限りどんどんやっていくんですけど、間を空けずにMVを出したりとか、今、アミちゃんが頑張ってYouTubeもやっているんですけど、それを頑張ってみたりとか。バンドマンがライヴをひたすら頼りにしてやっていくってことが難しくなってきているので、それ以外のマネタイズできることをもっともっとGUNIXが率先してやるべきだと思って、いろいろ考えているところです。