INTERVIEW

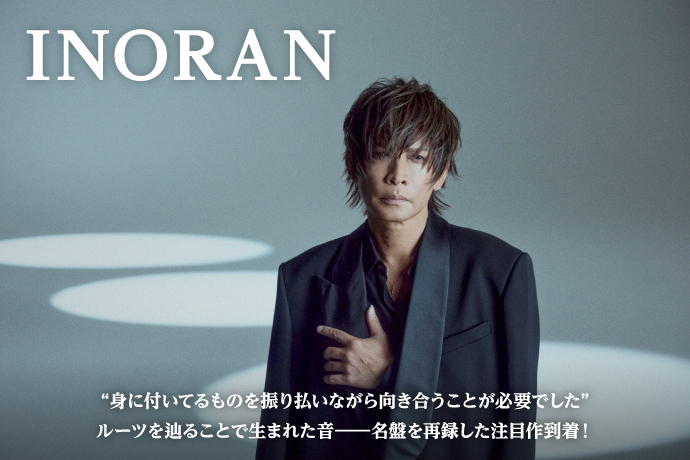

INORAN

2025.09.22UPDATE

Interviewer:杉江 由紀

巡る時の中では、帰るべき場所に帰ることで見えてくる未来というものがきっとあるのだろう。LUNA SEA結成35周年という節目を経験した上で、ソロ・アーティスト INORANはこのたび2007年に発表した4thアルバム『ニライカナイ』を、新たに『ニライカナイ -Rerecorded-』として世に送り出すことにしたのだという。18年の歳月がここにもたらした、豊潤にして力強くそれでいて繊細でもある味わい。ルーツを辿ることで生まれた今だからこその音がここにある。

-今作『ニライカナイ -Rerecorded-』は、2007年に発表された4thアルバム『ニライカナイ』の再録作品となります。公式資料によりますと、INORANさんは、先だってのLUNA SEA結成35周年ツアー("LUNA SEA 35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA")で過去作の再現ライヴを経験していくことにより、"今思う心境とか重ねてきた経験を、今置かれた環境で生きている自分が帰ってみたらどう思うんだろう?って"と感じられたそうで、そのことが今作への制作へ繋がったのだとか。

35周年のタイミングでLUNA SEAとして、『MOTHER』と『STYLE』の2枚をリレコーディングして、そこから41公演のツアーと2本のドーム公演("The Millennium Eve 2025"、"LUNA SEA 35th ANNIVERSARY TOUR ERA TO ERA -THE FINAL EPISODE- LUNATIC TOKYO 2025 -黒服限定GIG-")をやった経験というのは、自分にとってやっぱり大きかったです。あれを経たからこそ得られた感覚というのがあって、その延長線上で生まれたのが『ニライカナイ -Rerecorded-』なんですよ。

-また、数あるアルバムの中で今回『ニライカナイ』を再録すると選択されたのは、"このアルバムを好きでいてくれる人が多い"ことが理由だったそうですね。

自分で過去の作品を解析することはあんまりないんだけど、恐らく『ニライカナイ』は今まで作ってきたアルバムの中でも、いい感じのINORANフレーヴァーが詰まったものになってるんですかね。曲調やジャンル感、そして歌詞の内容も含めて、全体的に行きすぎでもないし、行かなすぎでもないし、みたいな。

-18年の時を経て『ニライカナイ』を再録するとなった際、INORANさんはまず、"どのようなスタンスで過去作と向き合っていくのか"ということを決められたのではないかと思います。LUNA SEAでもリレコーディングは多々されてきている一方、ソロとしてのリレコーディングにおいて特に意識されたのはどのようなことでしたか。

もちろんバンドのほうではやったことがあるんですけど、ソロでアルバム全体のリレコーディングはやったことがなかったですからね。まずは『ニライカナイ』の特性を踏まえた上で、料理の仕方をどうするか考えていった感じです。

-煮るのか焼くのか、はたまた揚げるのか。たくさんの調理方法から、INORANさんはどのような方法を選ばれることになったのでしょう。

そこはもう感覚重視で、曲ごとに"この曲はこう変えよう"とか"この曲はこのまま行こう"って感じでアレンジを進めていきましたね。

-この取材にあたっては『ニライカナイ -Rerecorded-』を聴いた後、改めて『ニライカナイ』も聴き、双方を比較させていただいたのですけれども、基本的に今作はオリジナルの内容を尊重した仕上がりになっているように感じられました。そこはINORANさんとしても大切にされたところですか?

そうですね。そこはLUNA SEAでリレコーディングをしたときもそうだったし、自分が聴く洋楽のそういうアルバムなんかも、そこまで大幅に変わってるものってあんまりないし。アルバム単位でのカラーまでが変化してしまうような再録になってしまうと、良くはないなというのが自分としての肌感覚で。

-オリジナルを尊重する一方で、今だからこそオリジナルを凌駕したいと思われていたような点、もしくはリレコーディングすることの意味性について、INORANさんはどのように捉えていらっしゃいましたか。

いちミュージシャンとして録り直したいんであれば、自由にやったらいいんじゃない? って思いますけど。そこはリスナーとしても同じようなことを思うかな。本人がそうしたいって思うならそこに尽きるというか。ただ、そこに至る動機が、"前のものは納得いってなかった"とか"前のものは上手くいかなかった"みたいなところだと、そういうネガティヴさっていうのは聴いている側にも伝わってしまうかもしれないね。リスナーから何かしらの意見が出てきてしまうこともあるんじゃないかな。

-リベンジとしてのリレコーディングはあまり望ましくないということですね。

そうそう。今回の場合も、例えば、"オリジナルの『ニライカナイ』は音が悪かったから録り直した"とかでは全然ないんで(笑)。むしろ、過去の作品は"音が悪かったからこそ良かったんだよ"っていう部分もあったりしますから。

-ローファイだったからこそエモいの例は多々ありますものね。

でしょ? だから、今回のレコーディングに関しては始める前からすごく自信あったね。もともと良かったものをさらに良くしていくためのレコーディングだったんで。

-たとえ話で恐縮ではあるものの、『ニライカナイ』が、HBのみで描かれていたデッサンだったとすると、本作『ニライカナイ -Rerecorded-』は、2Bくらいまでを使い分けながら描かれたデッサンのようで、陰影の強さをより感じたところがあります。描かれているモチーフは同じだとしても、全体像とディティールが共に明確になった印象です。

たぶん、HBの使い方そのものも、18年前よりはもっと効果的な使い方ができるようになってるんじゃないかな。それと同時に、今の自分はHB以外も使いたいなと考えるようになったんだろうし、Bや2Bとかをちゃんと使いこなせるようになってると思うんでね。過去に描いた絵に対しての経緯も持ちながら、今の自分のタッチでアルバムの世界を表現できるだろうなと、作っている最中から確信してました。

-具体的なところでは、INORANさんの歌声が旧作と新作ではかなり違って聴こえるように思います。言葉で表すなら"歌声が深く"なっていらっしゃいますよね。

逆に、今だと前みたいには歌えないんですよ。当時とは発声の仕方も違うし、ああいうシンプルで若さのある歌はあの頃ならではのものだろうね。その点、今回は歌っていくときに迷いがありましたよ。昔より声の出し方も、歌い方もレパートリーが増えたっていう意味で。今はこんなやり方もあるしああいう歌い方もあるよねってなるから、もし誰かに"じゃあ、どれがあなたの声なの?"って言われると、ちょっとよく分かんなくなってきちゃう(笑)。今回のレコーディングでは、そのレパートリーをいろいろ試しながら録っていくことができたんですよ。

-歌が一段と表情豊かなものになっていることで、楽曲の世界に奥行きや幅が生まれていますよね。各曲の解像度もかなり高くなっているように感じます。18年前のことをオーバーラップさせた場合、曲に対する解釈や価値観がINORANさんの中で変化したところはあるのでしょうか。

サウンド面での立体感は結構違うかな。場所によってはあえて収縮させたところもあれば、もっと広げられるなと考えてそうしたところもあるし。歌に関しては発声もなんだけど、歌詞の面であの頃の感覚をはっきり思い出せるものがある反面、結構おぼろげなものもあったから、改めて"この曲はどういう表情で歌うのがいいのかな"と検討したところもあった。分かりやすいところで言うと、2曲目の「Unstoppable」での"さあ"とかもそう。すごく短いフレーズだけど、"この「さあ」はどういう「さあ」なんだろう?"って。

-前後の脈絡、行間等を今一度読み解く必要があったわけですね。

隠れてるものが大事なんですよ。「Cloudiness」の"これからも見つめていたい"も、"これからも「隣で」見つめていたい"と"これからも「ずっと」見つめていたい"では、ニュアンスが違ってくるわけでね。そういう細かい解釈を自分の中で明確にすることによって、歌の持つ意味合いをもっと深めることができるなと感じてたんです。

-そうしたアプローチを重ねていかれるなかでは、18年前にご自身が書かれた歌詞に対しての新たな発見をするようなこともあったりして?

あぁ、ありました。もっと近くに行きたいとか近くにあってほしいとか、そういう表現をしている部分に関しては、やっぱり相手からの何かを望むものではなく、自分から動くことで始まるんだなとは感じましたね。そういう姿勢は自分の歌の世界に限らず、楽器のプレイとか音楽に対する姿勢とも繋がっているなと思いました。

-楽器のプレイと言えば、今作のレコーディングにはINORANさんが全幅の信頼を寄せていらっしゃる、Ryo Yamagata(Dr)さん、u:zo(Ba)さんが参加されています。3ピースでINORANさんが彼等と音を奏でていく際、特に重視されたのはどのようなことでしたか。

あんまりこだわりはないです。この3人でやることの意味が何よりも大きいので。今回レコーディングしたアルバムを持って、ツアーに出て一緒に歩んでいくって気持ちさえ持っていてくれれば大丈夫だから、別にこうしてほしいとかもなかったですよ。それぞれが、らしい感じを出しながら、オリジナルに対してのアンサー・プレイをしてくれることを期待してただけですね。

-グルーヴが濃い曲はさらに色濃く、さりげなさを持った曲はよりさりげない質感に仕上がっているように思います。

うんうん、たしかにそういう音になってるんじゃないかな。彼等とプレイするようになってもう15年くらい経つんだけど、一緒に音を出していると本当に場面場面でのグルーヴがとても心地よいし、ミュージシャンとしてすごく信頼を置いてます。