INTERVIEW

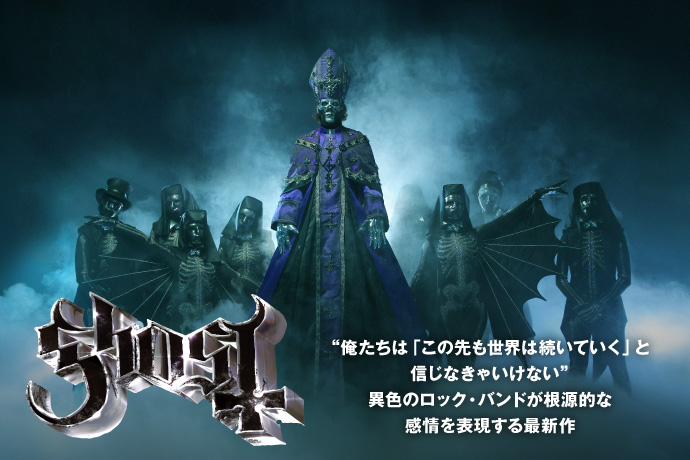

GHOST

2025.04.24UPDATE

Member:Tobias Forge(Vo)

Interviewer:菅谷 透 Translator:金子みちる

グラミー受賞歴を持つ、異色のロック・バンド GHOSTが、約3年ぶりとなるニュー・アルバム『Skeletá』を完成させた。近作では帝国の興亡、死と破滅といった壮大な題材を掲げていたGHOSTだが、本作では"癒しのプロセス"をテーマに、壮麗でありながら心に寄り添うロック・オペラを展開している。バンドを主宰するTobias Forgeへのインタビューでは、諸事情により質問は限られてしまったものの、作品の概要や彼のインスピレーションの源である4枚の"ブラック・アルバム"等、様々な話を語ってくれた。

何か創造的なことをするためには、まず癒しのプロセスが必要だ

-クラシカルなロック/メタルとサタニックなヴィジュアルを融合させたGHOSTのスタイルは、どのようにして生まれたのでしょうか?

俺の音楽的な原点は、デス・メタルやブラック・メタル等のアンダーグラウンド・シーンにあるんだ。そこで最初のバンドを始めて、いわゆる"下積み"を経験したわけだ。だから、悪魔的なニュアンスや、あからさまに悪魔的なイメージを持ったダークな音楽というのは、俺にとってものすごく自然なものなんだよ。

それで2000年代半ば、俺が20代だった頃、何年もデス・メタルだけじゃなくてポップ・ロックとかパンクとか、いろんなスタイルの音楽をやっていたんだ。それで、「Stand By Him」(2010年リリースのデビュー・アルバム『Opus Eponymous』収録)という曲を書いたんだけど、それは俺が好きなものの要素を全部組み合わせたものだった。メロディとリフの両方を作る上で、それがたぶん俺にとって最も直感的な音楽だと感じたんだよ。つまり、基本的にはハード・ロックってことなんだけど、そこに俺が好きなホラーやヴィジュアル的な要素を組み合わせることが、すごく面白いことだと感じて、それが曲作りを続ける熱意となった。正直言って、それまではあまり成功していなかったけれども、幸運なことに自分にとって一番直感的に"これだ"と思えることをやったときに、ようやく物事が動き出したんだ。本当に、やっとうまくいったって感じだったよ。

-GHOSTはグラミー賞の最優秀メタル・パフォーマンスを獲得し、ツアーも大規模なものに拡大しました。ご自身では成功の要因をどのように捉えていますか?

成功の要因に関して、実際の曲作りとか楽曲そのものとかについてはあまり触れるつもりはないけれど、それでも音楽がダメだったらどうにもならないのは事実としてあると思う。世の中には"誇大宣伝だけで売れてる"と批判されるバンドも多いし、俺たちもそう言われたことがあるけど、曲が酷ければどんなに宣伝しても続かない。それは本当にシンプルな話だよ。だから最大の要因はやはり楽曲が人の心を動かすものだったってこと。それが一番大きい。でも、それ以外にも、ごく初期に俺が下したいくつかの決断が成功に大きな影響を与えたと思う。そのうちの1つは、インターナショナルなバンドになると決めたこと。つまり、スウェーデンという国の中にとどまらないと早い段階で決めていたんだ。

日本のバンドがこれを読んだら、"そんなの当たり前じゃないか、スウェーデンのバンドはみんなビッグなんだから"と思うかもしれない。だけどそれは事実じゃない。実際のところ、スウェーデンやスカンジナヴィアにも国内でしか知られていないバンドは山程いる。どこの国でも同じように、地元だけで活動しているバンドがたくさんいるんだよ。ただ君たちが知ってるのはAMON AMARTH、ARCH ENEMY、IN FLAMESとか外に出て成功したバンドだけなんだ。

でも現実は、地元だけである程度成功し、スカンジナヴィアとドイツあたりで名を知られたら満足して終わるバンドも多い。だから俺はすごく早い段階から"アメリカで勝負する"と決めていたし、"とにかくできるだけ早くGHOSTをアメリカに連れて行く"と考えていた。アメリカでツアーをして、そこで全力を尽くす。それがバンドにとって大きな利点になったよ。アメリカは広いし、ツアーの機会が多い。それに、アメリカの文化は"作り物"に対して寛容なんだ。プロレスなんかも好きだし、エンターテイメントも好きだしね。

ヨーロッパでは、GHOSTは最初ちょっと受け入れられにくかったんだ。"ふざけてる"、"真面目じゃない"って見られて、それに加えて"ハイプ(過剰な期待や注目を集めている状態)なバンド"扱いもされたし、本物のバンドとして受け入れてもらうのに壁があった。でもアメリカではそれが問題にならなかったし、俺たちのようなバンドはアメリカのほうがうまくいくって分かっていたから、アメリカを選んだんだよ。もちろんそれは他の多くのスカンジナヴィアのバンドにとっては簡単なことじゃない。時間もお金もものすごく投資しなきゃいけないからね。でも俺はアメリカでツアーをすることで、他の可能性が広がると信じていた。だからそれに何年も費やしたんだ。そして今では世界中で活動できるようになった。残念ながら日本では思うようにツアーできていないけど、ほら、"ローマは一日にして成らず"って言うだろ。

-最新アルバム『Skeletá』がもうすぐリリースとなりますが、今の心境を伺えますか?

今はツアー("Skeletour World Tour")開始まであと2週間ってところなんだけど(※取材は4月中旬)、過去15年間感じてきたこととは少し違う心境だよ。というのも、15年間、俺の全存在は終わりのないキャリアに焦点を当ててきたから、これまでに作った全てのレコード、参加した全てのツアー、やった全てのショーが、いつも次への足掛かりだった。ニューヨークでライヴをしたときも、ベルリンやイタリア、あるいは東京や大阪でプレイしたときも常に"次のショーに繋げるために、このショーが何をもたらすか"って考えてきた。会場でプレイしているときでさえ、次回この街でどんなショーをやるか考えていたんだ。それが俺の性分なんだと思う。基本的に、俺は目の前の瞬間を楽しむよりも、未来の計画を立てているほうが落ち着く人間なんだよ。もちろん"今"を感じる瞬間もあるけど、いつもどこかで先を見ている。

そしてGHOSTというバンドは、俺にとって終わりのないプロジェクトのようなものだった。キャリアとして成立した瞬間から、俺は"世界を征服するぞ"って思いながら、5ヶ年計画を立ててこれまでずっとやってきたんだ。ところが今、ついに"この先どうなるのか分からない"と感じるようになった。今のところ確かなのは、"このツアーをやる"ということだけ。その後どうなるかは全く分からない。これは俺の考え方にとっては大きな変化なんだ。今は、予定されている全てのショー、ツアーに対して、"これが最後になるかもしれない"という気持ちで向き合っている。だって本当に、もう一度やれるかどうか分からないからね。

でもそれは逆に、解放感があってとてもいい気分だよ。実際の世界のあり方と、よりバランスが取れている気がする。過去に俺は自分が予めこういうことをする運命だって思い込んでいたけど、それは間違いだったんだと思う。先のことなんて誰にも分からない。今、分かっているのは、ツアーがマンチェスターから始まるということだけ。次にまたマンチェスターでプレイすることがあるのか、それさえ分からないんだ。

-タイトル"Skeletá"は古代ギリシャ語で"枯れた"という意味だそうですが、アートワークも含めて"Skeleton(骸骨)"という言葉も連想させます。この言葉をタイトルに掲げた経緯を教えていただけますか?

今回は、"close to the bone(歯に衣着せぬ)"のような曲を書きたいと思っていたんだ。つまり、裸のように剥き出しで飾り気のない、核に迫るような感情を込めた作品を作りたかった。だから"Skeleton"という言葉に行き着くのはある意味必然だったので、このアルバムを"Skeletá"と名付けたんだ。骨に近い、心に近い、感情の核心に近い、基本的で根源的な感情を表現したかったんだよ。前作『Impera』(2022年リリースの5thアルバム)は社会全体とか国家の仕組みとか、もっと大きな視点の作品だったけど、今回の『Skeletá』はもっと個人的な部分に焦点を当てている。

ただもちろん政治に無関心でいたとしても、政治は人生に大きな影響を与えるものだから、このアルバムも政治的な要素が全くないわけじゃないけど、今回は"癒し"がテーマなんだ。どの曲も癒しについて語っている。どうやって悲しみと向き合うのか、癒されるのか。恋に落ちたり失恋したり、大切な人を失ったりしたとき、どうやって立ち直るのか。今のこの戦争の時代、平和が脅かされている現状から、どうやって癒されていくのか。

結局のところ、世界は常に動いていて永遠に続くものなんてない。現状維持なんてものは存在しないんだ。今の世界の状態も一時的なもので、数年後には終わるだろう。具体的に何が起こるかは分からないけど、世界を破滅させようとしている70歳を超えた狂った独裁者たちもいずれ死ぬ。だからこそ、俺たちは"世界が終わる"と思い込むんじゃなくて、"この先も世界は続いていく"と信じなきゃいけない。そして、その先で何をしていくかを考える必要がある。でも何か創造的なことをするためには、まず癒しのプロセスが必要だ。それが俺の伝えたいメッセージなんだ。世界にはそれが必要だと思う。もう1枚、また『Impera』のようなアルバムを必要としているわけじゃないんだ。